STOLPERSTEINE GELSENKIRCHEN

Ausgrenzung erinnern

← STOLPERSTEINE Gelsenkirchen

|

HIER WOHNTE

ALFRED HEYMANN ALFRED HEYMANN

JG. 1888

DEPORTIERT 1942

GHETTO RIGA

ERMORDET

|

HIER WOHNTE

GRETE HEYMANN GRETE HEYMANN

GEB. MARCUS

JG. 1900

DEPORTIERT 1942

GHETTO RIGA

1944 Stutthof

ERMORDET

|

HIER WOHNTE

HANNELORE HEYMANN HANNELORE HEYMANN

JG. 1923

DEPORTIERT 1942

RIGA

VERHAFTET

'DIEBSTAHL EINER KARTOFFEL'

ERSCHOSSEN

|

Verlegung 5/2024 (Gemeinschaftsverlegung), Verlegeort: Liboriusstr. 100, 45881 Gelsenkirchen

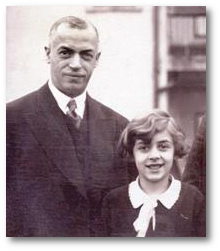

Abb.1: Alfred und Grete Heymann, um 1922

Der Kaufmann Alfred Heymann, geboren am 24. August 1888 in Wattenscheid war mit der am 24. März 1900 in der ehemals selbständigen Gemeinde Linden (Heute Bochum-Linden) geborene Grete, geborene Marcus seit dem 11. Mai 1922 verheiratet. Das Ehepaar hatte eine Tochter, die am 24. Juni 1923 in Gelsenkirchen geborene Hannelore. Das Mädchen wurde im Frühjahr 1929 eingeschult, sie besuchte die jüdischen Schule an der Ringstraße 44. Ihr weiterer schulischer Weg ist bisher nicht bekannt.

|

Bereits vor 1933 waren Jüdinnen und Juden mit antijüdischen Ressentiments konfrontiert. Mit der Machtübergabe an die Nazis 1933 begann ihre systematische Ausgrenzung und Entrechtung. Die antisemitische Propaganda stigmatisierte sie, zunehmend schlug ihnen Misstrauen, Hass und Hetze der nichtjüdischen Bevölkerung, die mehr und mehr zu einer Ausgrenzungsgesellschaft wurde, entgegen. Scheinlegale Gesetze und Erlasse forcierten ihre ökonomische, politische und soziale Ausgrenzung. Berufsverbote, Boykotte und Zwangsverkäufe jüdischer Betriebe und Geschäfte, Zwangsumsiedelungen innerhalb des Wohnortes und zahlreiche weitere diskriminierende Verordnungen hatten eine weitgreifende gesellschaftliche Isolation zur Folge.

Abb.2: Hannelore Heymann, erster Schultag, Frühjahr 1929

Alfred Heymanns Name findet sich auf der Wahlliste vom 16. November 1930 zur Gründung der liberalen jüdischen Synagogengemeinde, bereits zu diesem Zeitpunkt wird als Wohnanschrift die Liboriusstr. 100 in Gelsenkirchen genannt.

Noch zum Stichtag 17. Mai der Volkszählung 1939 wohnte Familie Heymann an dieser Adresse. Doch auch Heymanns wurde nach dem 17. Mai 1939 zum Umzug in eines der Gelsenkirchener Ghettohäuser ("Judenhäuser") an der damaligen Hindenburgstr. 38 (Heute Husemannstr.) gezwungen. Die Registrierung, räumliche Zusammenlegung und spätere Kennzeichnung der Juden bot den Nazis die Möglichkeit zur "perfekten" Überwachung. Die Maßnahmen ermöglichten in der Folge die planmäßige Deportation und Ermordung der Juden.

Am 19. September 1941 trat die "Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden" in Kraft. Sie verpflichtete die Juden zum Tragen eines gelben Sterns auf ihrer Kleidung, davon waren auch die Heymanns betroffen. Gezwungen von der Gestapo musste die jüdische Gemeinde selbst die Sterne für 10 Pfennig pro Stück verkaufen. Für ihre Träger bedeutete sie weitere soziale Isolation und Stigmatisierung. Diskriminierung, Entrechtung und Ausgrenzung erfuhren damit eine weitere Steigerung. Die Einführung des gelben Davidsterns, in der NS-Propaganda "Judenstern" genannt, war eine der letzten Maßnahmen der Nationalsozialisten vor Beginn der Deportation.

|

Abb.3: Grete Heymann mit Tochter Hannelore

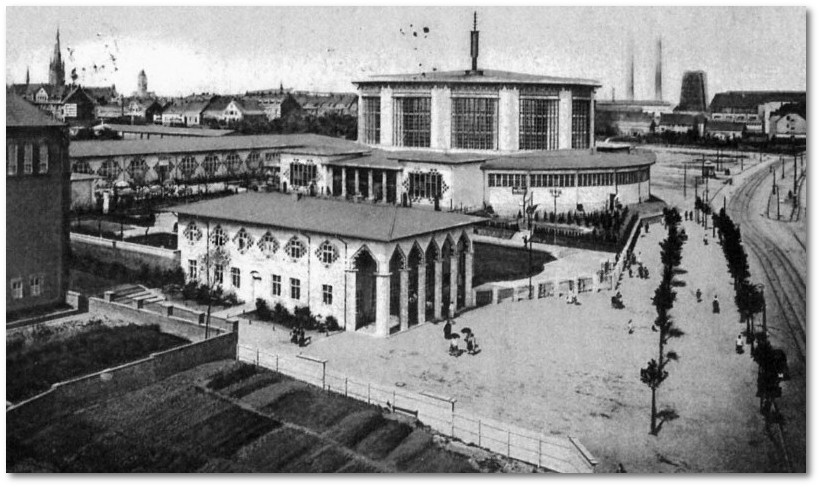

Aus dem Ghettohaus Hindenburgstr. 38 wurde Familie Heymann mit weiteren 18 in diesem Haus zwangsweise untergebrachten Menschen im Januar 1942 einige Tage vor dem eigentlichen Deportationstermin zunächst in das temporäre "Judensammellager" in der Ausstellungshalle am Wildenbruchplatz gebracht. Die Abholung mit Bussen bzw. LKW an ihren Wohnanschriften und der Transport der Menschen in das Sammellager am Wildenbruchplatz fand öffentlich wahrnehmbar vor den Augen der Gelsenkirchener Stadtgesellschaft statt, die sich in vergleichbar kurzer Zeit nach der Machtübergabe an die Nazis zu einer Ausgrenzungsgesellschaft entwickelt hatte.

Die Chronik der Stadt Gelsenkirchen verzeichnet für den 27. Januar 1942: "In den städtischen Ausstellungshallen ist ein Judensammeltransport zusammengestellt worden. Es handelt sich um 506 Juden aus dem Präsidialbezirk Recklinghausen, die heute nach den Ostgebieten evakuiert werden. Unter ihnen befinden sich 350 Personen aus Gelsenkirchen. Vorerst verbleiben in unserer Stadt noch 132 meist alte und kränkliche Juden".

Die Stadtchronik Gelsenkirchen verzeichnet in 1944, 5. Woche: "Aus Luftschutzgründen sollen alle Holz- und Steinzäune in der Innenstadt niedergerissen werden, ebenso Schuppen und andere kleine Gebäude, die die Brandgefahr fördern und im Ernstfalle hinderlich sein könnten. Unter diese von Kreisleiter Plagemann als öffentlicher Luftschutzleiter angeordnete Maßnahme fiel auch die Beseitigung des großen Holzbaus der Ausstellungshalle auf dem Wildenbruchplatz".

Bereits kurz nach dem Krieg wurde dieses städtische Grundstück, der ehemalige Standort der Ausstellungshalle, wieder öffentlich genutzt. Jahrzehntelang wurde der Wildenbruchplatz zu den verschiedensten Anlässen und öffentlichen Vergnügungen genutzt: Kirmes, Wochenmärkte, Austellungen, Zirkus-Gastspiele und mehr. Niemand wollte mehr an die Geschehnisse an diesem Ort denken, an dem die allermeisten der Gelsenkirchener Juden gesammelt wurden, um von dort in einen gewaltsamen Tod deportiert zu werden.

|

Abb.4: Alfred Heymann und Tochter Hannelore

Der Gelsenkirchener Holocaust-Überlebende Hermann Voosen, mit Frau und Tochter am 27. Januar 1942 ebenfalls nach Riga deportiert, schreibt in seinen Aufzeichnungen, dass Alfred Heymann im Ghetto Riga starb, seine Frau Grete und Tochter Hannelore mussten demnach nach der phasenweisen Auflösung des Ghettos ab etwa August 1943 im Truppenwirtsschaftslager der Waffen-SS in Riga (T.W.L. Riga, Aussenlager des KZ Kaiserwald) Zwangsarbeit verrichten. Hannelore wird zu einem nicht bekannten Zeitpunkt im Zentralgefängnis Riga ermordet, sie soll zuvor beim "Diebstahl einer Kartoffel" erwischt und daraufhin erschossen worden sein.

|

|

Abb.: Die Ausstellungshalle am Wildenbruchplatz, im Januar 1942 von den Nazis als temporäres Sammellager für die von der anstehenden Deportation betroffenen jüdischer Menschen von Gelsenkirchen nach Riga genutzt.

In dem von der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen 1946 erstellten Listenmaterial - die Deportationen und die Schicksale der Jüdischen Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener betreffend - ist vermerkt, dass Hannelore im Zentralgefängnis Riga erschossen wurde und das ihre an Typhus erkrankte Mutter Grete bei dessen Auflösung im KZ Stutthof zurückgeblieben ist. Alfred, Grete und Hannelore Heymann wurden nach dem Krieg für tot erklärt.

Mit der Verlegung der Stolpersteine kehren ihre Name zurück - dorthin zurück, wo Alfred, Grete und Hannelore Heymann einst ihren Lebensmittelpunkt hatten. Die Stolperstein-Patenschaften und damit die Finanzierung der kleinen Denkmale für Familie Heymann haben Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann und die Bundestagsabgordneten Marcus Töns und Dr. Irene Mihalic übernommen.

Biografische Zusammenstellung: Andreas Jordan, Gelsenzentrum e.V., März 2023

Quellen:

Gedenkbuch Bundesarchiv

Yad Vashem

https://www.mappingthelives.org/ (Abruf 3/2023)

https://spurenimvest.de (Abruf 3/2023)

Listenmaterial d. Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen betr. Deportation 27. Januar 1942 Gelsenkirchen nach Riga

Vgl. auch: Deportationen der Juden aus Zentraleuropa nach Riga während des Holocausts; https://todesortriga.lv/ueber-die-deportationen/ (Abruf 3/2023)

Abbildungen:

Die Familienfotos (1-4) stammen aus Alben von Ellen Marcus, der Tochter von Hans Werner Marcus. Alle Fotos wurden von Marc Albano-Müller bildtechnisch bearbeitet, in der Bildqualität optimiert und uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

|

Stolpersteine für Alfred, Grete und Hannelore Heymann, verlegt am 7. Mai 2024

Abb.: Ellen Marcus bei der Stolpersteinverlegung in Gelsenkirchen (Foto: Marc Albano-Müller)

Ellen Marcus trug anlässlich der Stolperstein-Verlegung am Verlegeort ein Gedicht von Hannelore Heymann aus dem Jahr 1938 vor, das hier nachstehend wiedergegeben wird:

Der jüdische Mai

"Wieder ist der Mai gekommen, gekommen mit seiner magischen Pracht,

Alle Gräser, alle Blumen sind wieder geweckt.

Wieder blüht es auf den Feldern, wieder grünt es in den Wäldern,

Wieder blüht es überall, wieder singt die Nachtigall.

Wieder malt der Maler den Frühling, und wie er den Pinsel führt

Pinsel die Berge, die Täler mit neuem Grün schmückt.

Wie bald wird es in allen Herzen Frühling sein!

Wunderbare Phantasien ziehen leise durch die Seele.

Doch sieh den an, der inmitten dieser Brise im Mai wandert.

Mit gesenktem Haupt, und seufzend aus

aus seiner tiefsten Brust.

Einsam, mit dem heitersten Kummer wandelt er müde und verzagt.

All dieser Mai und all dieser Frühling sind längst verwelkt.

Sag mir, kennst du den Kranken, der zwischen all den Blüten wandelt

mit den schrecklichsten Gedanken und dem

traurigstem Herzen?

Du weißt wohl, wer das ist: unser alter Jude.

Zweig und Dorn und Blatt und Blüte

machen sich hämisch über ihn lustig,

jede Blume schaut verächtlich,

jeder Vogel ruft hasserfüllt.

Quellen der Lust und Quellen der Freude bedeuten ihm nichts.

Seltsame Vögel, seltsame Götter, eine fremde Welt - ein seltsamer Mai.

Lacht nicht, Blumen, spottet nicht, ihr, die ihr glüht

mit dem Kuss des Frühlings.

Glaubt mir, viel hübschere wurden einst

vom Fuß des Juden zerquetscht.

Felder mit goldenen Orangen leuchteten einst in seinem Land,

seine wunderbaren Pflanzen wurden von Gottes Hand gepflanzt

Frag die Zedern des Libanon oder die Myrten des Saron im Tal

ob sie ihn nicht noch erkennen

der einst ihr Herrscher war.

Frag den schönen, heiligen Olivenberg

Frag den Karn, jeden Baum, frag alle verstorbenen Schönheiten nach

den alten schönen Traum.

Aromatische Düfte des Paradieses durchwehten einst

das heilige Land,

und in seinem stolzen Tempel offenbarte sich ihm Gott

Tausend gesegnete Engel spielten in dem göttlichen Zelt,

und er fühlte tausend Wonnen,

Wonnen einer andern Welt.

Dort sang der Jude mit lieblicher Leiermusik wundervoll,

er sang wunderbare Lieder, die nie mehr erklingen werden

in so reinem, hohem Gesang mit so

betörendem Klang.

Oh, an einem stummen Weidenbaum hing Juda seine Träume.

Hört! Ein Jude singt mit einem andern, das macht

ein Lied, das die Freude weckt, nur die ewige Melodie

die ewige Melodie des Wächters erklingt mit jedem Ton.

Weine nicht, du bist noch nicht verloren, du müder Wanderer,

neue Jahre, gute Jahre winken dir, mein Jude.

Hörst du, wie es durch die Wolken kommt?

Himmlisch schöne Melodien, süße Cherub-Harmonien,

hörst du das neue Lied.

Dein Etrog wird wieder grünen, deine Myrten werden blühen,

dein Land wird wieder erwachen, und dein Gott wird

dich dorthin bringen.

Die Lieder der Hirten werden wieder klingen, und deine

Weinberge werden sich weit ausbreiten

u wirst leben, wieder leben in die Ewigkeit hinein.

Nach den schlechten Tagen der Wanderschaft wird dein Leben

ein Vergnügen werden,

unter dem stillen Berg Maria wird die Brust des Heros

wird wieder frei atmen.

Und das Elend ist zu Ende, ist der Kummer und

Leid ist beendet,

und du wirst in deinem eigenen Haus bleiben, frei und

friedlich, wie einst.

Auf, beschreitet tapfer die Wege zu eurer alten Heimat,

noch mancher Funke schimmert in der zerstörten Mauer.

(Hannelore Heymann, Juni 1938)

|

Abb.: 'Der jüdische Mai' von Ephraim Mose Lilien. Quelle: Illustrierte Monatsschrift für das gesamte Judentum, S. 317, (Mai 1902), Online-Ausg.: Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek, 2003

Projektgruppe STOLPERSTEINE Gelsenkirchen, 3/2023. Edit: 5/2024

|

↑ Seitenanfang

|

|