|

Der evangelisch getaufte Ludwig Hain, geboren am 26. August 1887 in Altenbochum, war mit Grete, geborene Grawi, geboren am 27. März 1891 in Hameln verheiratet. Grete war Tochter des jüdischen Viehhändlers Moses Grawi und dessen in Hameln geborenen Ehefrau Pauline, geb. Felsenstein. Ludwigs und Gretes Heirat fand am 10. August 1915 als so genannte Kriegstrauung statt. Das Ehepaar Hain hatte keine Kinder. Ab 1935 galt die Ehe nach Lesart der Nazis als so genannte "Mischehe".

In „Mischehen“ zwischen Juden und „Ariern“ galt in der NS-Zeit für jüdische Ehepartner und Kinder längere Zeit ein spezieller „Schutz“. Weil die meisten von ihnen dem Holocaust entkamen, wurden sie lange nicht als verfolgte Gruppe wahrgenommen. So wurde auch Grete Hain 1944 von der Gestapo verhaftet, weil sie Jüdin war und in „Mischehe“ lebte.

Abb.: Der von Grete Hain erwähnte Hochbunker steht noch heute.

Auch in diesem Fall drängten die Verfolgungsbehörden den Ehemann, sich scheiden zu lassen, was dieser jedoch mit Nachdruck verweigerte. Frau Hain gab in einem von ihr angestrengten so genannten Wiedergutmachungsverfahren an: "(...) Mein Mann hat zwei Stellungen während der Nazizeit verloren, weil er zu mir gehalten hat und sich nicht von mir scheiden ließ. Ich selber durfte während der schweren Bombenangriffe 1943/44 nicht mal in den Hochbunker, der nur 50 Meter von meiner Wohnung lag." So bleib wohl nur der eigene Keller als notdürftiger Schutzraum.

Am 19. September 1944 morgens um halb sieben Uhr, als ihr Mann schon zur Arbeit war, wurde sie von der Gestapo und einem Polizeibeamten aus der Wohnung geholt, zunächst in das Polizeigefängnis Gelsenkirchen, dann in das Zuchthaus Kasssel und von dort in das Frauenlager Elben gebracht. Am Vormittag des 31. März 1945 erlebte sie die Befreiung des Lagers Elben durch US-Truppen, am 13. April 1945 kehrte sie zurück ins Ruhrgebiet. Den rund dreihundert Kiloneter langen Weg von Elben nach Bochum legte sie nach eigenen Angaben zu Fuß zurück. Weiter führte sie aus: "Infolge schwerer Arbeit und schlechtem Essen bin ich körperlich und mit dern Nerven sehr herunter. Mein jüngerer Bruder wurde 1942 in Buchenwald erschossen."

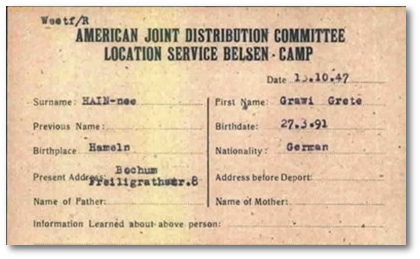

Abb.: Grete Hain, Karteikarte des American Joint Distribution Commitee Location Service Belsen-Camp (AJDC)

Grete Hains Gesundheitszustand sollte sich nicht mehr bessern. Die sachlichen Angaben des Ehepaares Hain in dieser Wiedergutmachungsangelegenheit waren in den Augen der Behörden so widersprüchlich, dass der Regierungspräsident in Arnsberg am 5. April 1957 letztlich mitteilte, dass die Entschädigung für Schaden an Eigentum und Vermögen des Ehepaars Hain abgelehnt wurde. Widerspruch wurde nicht eingelegt.

|